- 14

- 评论

- 收藏

访谈|中国初代银行家的上海故事

2023-02-04 08:23

字号

开放、包容,上海的城市特质是初代银行家选择上海的主要原因。 新华社 图

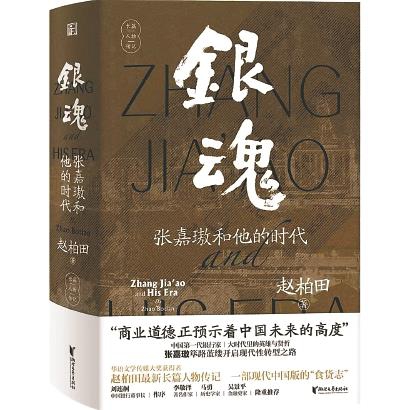

《银魂:张嘉璈和他的时代》赵柏田 著浙江文艺出版社

上海是个值得被一写再写的城市。自20世纪以来,众多作家以上海这个城市作为构筑自己文学世界的平台。通过写上海,你会看到某一时期的国人,在上海这样一个现代化大都市中的生活习俗、情感方式、价值判断和生存形态,以及书写者本身在这种书写过程中所体现出的对上海的认识、期待、回忆和想象。2023年,本刊推出“上海源”系列访谈,对话书写上海历史传奇、上海生活方式、上海城市发展等内容的新书作者,在丰富灿烂的叙事流转中,让我们去看见“上海”。

今为首篇。在中国现代性转型过程中,金融扮演了重要角色,却常常为研究者所忽略。作家、人文学者赵柏田博览财政史料,从纷繁浩瀚的卷帙间,探寻初代银行家张嘉璈跌宕起伏的一生,于近期出版《银魂:张嘉璈和他的时代》(以下简称《银魂》),透过金融巨子“以天下为己任”的家国情怀,带领读者管窥20世纪初金融家、知识分子的精神底色,重现现代商业银行制度在上海的建立过程。

写金融史

像一棵树一样自然生长

读书周刊:与您之前的著作《南华录:晚明南方士人生活史》《买办的女儿》《双重火焰》等不同,在《银魂》中,您以金融作为切入点,来书写晚清、民国至改革开放前的历史,是否是一种全新的挑战?

赵柏田:对于我这样长期从事文学创作的写作者来说,金融史、经济史是一块全新的领域。但我乐于接受新的知识,喜欢有难度的写作。我曾经说,一部作品最好的写作状态,应该是像一棵树一样生长起来。一开始,有一颗小小的种子,之后,长出了枝,长出了叶,枝叶上面有了鸟叫。

但把金融史作为写作对象,也算是一件自然而然的事情。我从2016年开始接触金融史,在《银魂》之前,我还写过一本《枪炮与货币:民国金融家沉浮录》。这本书完整书写了民国一代银行家群体壮志未酬的故事,以及他们与当时政治、经济的纠缠。《枪炮与货币:民国金融家沉浮录》也可以视为我写作《银魂》的前期准备。

读书周刊:为了写金融史而做的准备,一定繁重并不易吧?

赵柏田:写作者不只是要感受时代的气息,更要去捕捉历史的脉动。

从我起心动愿准备写这段历史开始,就动用各种渠道,尽可能收集相关史料。中国经济史上的人物,留下大量的文献,包括日记、书信、函电,以及公务运行中的批文,这些文献分散于各研究机构,如中国第二历史档案馆、上海档案馆,以及各大商业银行内部。比如张嘉璈的相关材料和数据,中国银行的档案里就有所保存。此外,宋子文、张嘉璈、陈光甫等人的书信、函电、日记,有许多保存在国外一些大学和研究机构里。比如张嘉璈的日记,就保留在他晚年工作的斯坦福大学胡佛研究中心。国内对一部分史料做了整理和翻译,但总体上比较零散。

在收集和阅读这些文献的过程中,要接触繁复的数据、表格,也要接触许多人物和事件,枯燥在所难免。但对于中国现代性转型之艰难和曲折的书写,是我平生的职志。有这样的信念支持,我乐在其中。

历史写作

要兼顾“可信”与“可爱”

读书周刊:您提到,昔年,王国维谈西方哲学,迟疑于“可爱”与“可信”之间,您在历史写作过程中如何兼顾“可爱”与“可信”呢?

赵柏田:王国维谈西方哲学,说:“可爱者,不可信;可信者,不可爱。”这也是中国当下历史写作的两难。写作《银魂》这本人物传记时,我尽可能在“可信”和“可爱”之间达成平衡。

《银魂》是一本以金融史、社会史为背景的历史叙事作品,旨在为一个时代留下真实的印记,它的基础应该是“可信”的。非虚构作品有其叙事伦理、边界,不能像小说一样凭空想象。正如钱穆所说,不能“劈空结撰”。举例来说,在传记和历史著作里,我很忌讳出现对话和大段的心理描写,使用这样的手法要慎重。历史写作不是不能动用想象力,但要警惕想象力的过分参与。这样,作品才能有坚实的基础,能作为“信史”来读。

可是另一方面,作为一名从事近30年写作的作家,我也希望我的书可以走到更多读者面前。因此,这个作品应当是“可爱”的,可以借由叙事传达出一种美感,避免一般历史作品的枯燥和冗长乏味。

通过《银魂》这本书的写作,我希望以中国现代性转型的大视野来涵盖初代银行家的故事。通过金融史、经济史、生活史相结合的路径,让这些银行家既“可信”又“可爱”地走到公众面前。

读书周刊:我们通常说社会启蒙,都会从文化着手,谈论同时代的新文化运动。您为何会想到从金融领域入手呢?或者说,在中国现代化转型中,经济与文化是否也互相影响?

赵柏田:现代化转型必然是经济、文化、政治纠合的整体性转型。之前的中国史论述中,我们会把现代性转型更多地看作价值观念、思想的转变,其实,起决定性作用的是商业和市场。物质文化的视角是很重要、又容易被忽视的视角。

有一种观点认为,把视野拉长远一点,中国从宋朝开始就有现代性的曙光,市井生活繁华,商业兴盛。还有一种说法,明朝灭亡前的100年恰逢中国资本主义萌芽,中国走到了现代性转型的重要关口,只是因为1644年清军入关,马背上的文明征服了中原文化。实际上,我们谈论宋朝的现代性曙光也好,晚明的现代性萌芽也好,都离不开越来越兴旺的商业。市场的兴起解放了之前被封锢的人性,为士人提供了更多生活的选择与生命的出口。商业的兴起是现代性的基石,整个社会观念的转变是由商业和市场带来的,我们不能为“观念”而“观念”,就“价值”而“价值”,流于空谈。

传统风骨

也是面对现代性的良药

读书周刊:《银魂》主人公张嘉璈对金融、实业领域影响巨大,他的妹妹张幼仪也是著名的实业家、银行家,这样的家族,却似乎没有受到研究者足够的重视。

赵柏田:在此之前,我们一提到民国,就想到一些文人逸事,像张嘉璈的妹妹张幼仪与徐志摩,与林徽因、陆小曼的情爱故事。但是,对于真正民国的实质与精髓,对于民国的政界、军界、经济界人物,我们普遍了解不多。《银魂》这本书虽然是张嘉璈的传记,其实写到了他背后的整个家族,甚至一个时代的初代银行家群体。

看了这本书后,我希望读者知道,张嘉璈其实是中国现代金融制度最早的奠基者之一。试想,现代生活,谁能不与金融机构、银行打交道呢?中国的现代银行之所以有这样的制度架构,能与西方对接,有张嘉璈这一代银行家的开拓之功。张嘉璈在中国的金融史,以及现代性转型的过程中,曾起到举足轻重的作用,但这些都被遮蔽了。

一般人看历史会有一种错误的认知,认为引领历史的是一些政治家、知识分子,却忽略了经济层面。事实上,经济层面所起的作用可能更具有决定性。回顾中国百年历史,实业家、金融家极大地助推了中国的现代性转型,他们都是启蒙人物。北京大学教授、经济学者厉以宁就曾说:“经济学是一种启蒙。”像契约精神,就是现代文明的重要组成部分。我写了这本书之后,更加深切地感觉到,张嘉璈这一代人在金融界起到的作用,和五四时期蔡元培、陈独秀等思想文化界的领袖一样,都是启蒙性的。

读书周刊:中国作协副主席李敬泽指出,在张嘉璈身上,同时体现了现代性和传统风骨。他既求新求变、推行专业化的银行改革,又致力于“以商业道德改良政治”,坚信“商业道德正预示着中国未来的高度”。您认为,张嘉璈的“商业道德”所谓何物?

赵柏田:张嘉璈身上,有很多值得我们后人效仿的亮点,譬如他的职业精神和广阔的国际视野。但我认为,他更大的一个贡献,是把道德和纪律引入中国的金融机构。

简单追溯银行的历史就会发现,最早的银行,都有官方背景,或是官商结合。比如,中国银行1905年最早成立的时候,叫作“户部银行”,1908年改名为“大清银行”,直到1912年辛亥革命之后,“大清银行”内部的一些元老向孙中山呼吁,把原来的“大清银行”改组为“中国银行”。中国银行创办之初的官方色彩,使得它内部保留了很多陈腐的衙门作风,各式各样的人,有关系、有门路,就能进入银行界为自己谋私利。

此外,中国早先基本上没有大规模的企业或银行机构。李鸿章在洋务运动期间创办了招商局,但它是官督商办的性质。到后来,诞生了中国银行,以及同时期的“南三行”(上海商业储蓄银行、浙江兴业银行、浙江实业银行)、“北四行”(盐业银行、金城银行、中南银行、大陆银行)等商业银行。张嘉璈掌舵中国银行后,致力于把“官股”像挤水分一样挤出去,于是,“商股”的比重逐渐增大,“官股”逐渐退出。但是,试想,中国银行、“南三行”“北四行”等大机构的运行,如果没有纪律的约束,就会成为一些人中饱私囊的藏污纳垢之地。像中国银行这样的大机构,也很难走到现在的110年。

张嘉璈这一代银行家意识到,中国的金融业要现代化,就要学习西方大银行的制度,与它们对接。因此,他在中国银行内部,组织年轻骨干,仿效欧洲“道德重整会”的做法,成立了“冰封社”,以道德品行的“高”“洁”“坚”互相砥砺、互相促进、互相提高。我认为这非常了不起。张嘉璈这么做,其实也暗合于时代的主流。

第一次世界大战之后,“科学救国”的信念破产了,怀疑主义盛行。当时,不仅欧洲,整个世界都陷入了一种道德的迷茫、价值的混乱。张嘉璈在这时提出,通过“道德重振”来提高国民素质、道德水平、社会文明程度,这超越了一个银行家的使命,体现出一种知识分子的担当。

文化底色

决定了精神追求的宏阔

读书周刊:中国初代现代银行家,他们的商业行为似乎一直与家国情怀相结合,比如,张嘉璈始终秉承一种“金融为民”的理念。

赵柏田:中国的初代银行家、实业家处于“传统”到“现代”转型的夹缝中,他们其实都是知识分子,而不仅是商人。张嘉璈曾在庆应大学留学,陈光甫曾就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,徐新六、钱新之等人,也都经受过现代教育制度新知识、新观念的洗礼。张嘉璈在进入广方言馆之前师从唐文治,受到良好的儒家传统教育,身上有浓重的儒家传统士大夫气息。

这一代银行家的文化底色,决定了他们精神追求的宏阔、长远,培养了他们“以天下为己任”的知识分子担当。初代银行家其实都有一种把自身事业与国家进退连结在一起的家国情怀,这种家国情怀又与现代精神相融合。

张嘉璈青年时代有从政的欲望,在浙江都督府当过秘书。1913年,他刚刚进入金融界的时候,所抱持的理念就是“金融报国”,而且在日本学的专业又是财政货币。他认为自己可以在金融、财政上为这个国家做贡献,他的三哥张君劢则认为自己在价值观念、政治学方面对国家的贡献更大。

1935年,中国抗战即将全面爆发,张嘉璈离开金融界,进入政府部门担任铁道部部长、交通部部长,也是受到家国情怀的驱动。这可能也是中国初代银行家与西方银行家的不同,后者更注重专业性、职业性,谋求金融的独立,与政府结合得没那么深。

读书周刊:金融的现代化,或者说营造制度化的、稳定的商业环境,为何如此重要?

赵柏田:张嘉璈这一代银行家最大的功绩,是确立了中国现代的金融制度。这一功绩略微展开一些来说,就是建立一整套不依赖外部世界的、不依赖政府的独立金融制度。因为,建立经济活动所需的制度,有助于实现商业现代化,从而推动中国整个现代性转型。

现代社会与传统大一统帝国的运行方式不一样,如果没有一个好的银行制度,现代化转型很难想象。欧洲走出中世纪之后,逐渐形成一个现代文明社会,现代金融业在欧洲的出现,比中国早两个世纪。日本的现代金融业也比中国早半个世纪;中国起步较晚。我曾经看到一个资料,说甲午战争之前,中国还没有一家现代意义上的银行。

战前,李鸿章与日本首相伊藤博文之间有一次对话。伊藤博文说,你们中国怎么连一家现代商业银行也没有?要怎么融资,怎么打仗?这样不行。李鸿章没听进去,所以中国的现代金融业其实被人为耽搁了。洋务运动的领袖固然有比较开阔的视野,他们向西方学习,更多是器物方面的学习,比如坚船利炮。在更深一层的银行制度与金融机构方面,他们还未意识到其重要性。

中国第一家国家银行,也就是我们刚才提到的户部银行,后转型为大清银行;中国第一家商业银行,中国通商银行,在1897年由盛宣怀创办。看这段历史的时候,我们就会发现,《马关条约》之后国家的变化太大了,知识分子的精神、灵魂发生了巨变,社会、经济、政治层面上也同样如此。1895年,五大臣出洋考察西方宪政,考察回来后,排出了立宪的进度表,各省成立谘议局,试图一步步向着君主立宪的方向前进。

所以,中国真正意义上的现代性转型,就是从甲午战败签订《马关条约》之后开始。中国的现代金融业也在那时候起步,与现代性转型同步——这就是我写作中关注的中国历史发展的逻辑,也即现代性的构建。一个文明社会的建立,需要价值观念、社会运行方面的基础。良好的经济运行基础,对于现代社会而言,就如同以血脉滋润机体,不仅保障了经济的有序运行,也促成社会的现代化转型。

读书周刊:《银魂》很好地再现了20世纪初中国初代银行家的创新精神和历史使命。张嘉璈早年所受的家庭教育,是否也在很大程度上培育了他的社会担当?

赵柏田:在张氏兄妹的成长过程中,家庭教育起到的作用挺大的。张家的父亲很早就去世了,母亲是一位开明的女性,虽然家里经济状况不太好,但她把家里最会读书的两个孩子,张君劢和张嘉璈,送到上海广方言馆接受教育。当时还是清朝,读书人最好的途径依然是科考、当官。张家的母亲会把孩子送到广方言馆,多少有经济上的压力,不过,同时也体现出她的开明。

几年后,张母又把两兄弟送到日本。关于在日本的拮据生活,兄弟俩都有真切的回忆。可是,如果在家乡嘉定那边读个私塾、考个秀才,不去接受新式教育,他们可能走向另外一种人生。

此外,他们在进入人生第一阶段时,遇到的老师也是旧学深沉之士。张嘉璈的老师唐文治先生是上海交大的创办人之一,旧学功底极佳,对孩子又很好。张嘉璈后来去日本,钱不够,还是老师帮他垫的。可见,这些师长不仅帮助学生,在做人方面也对张嘉璈等人有很大的启迪。

上海的生命力

来自开放和包容

读书周刊:您在书中提到,20世纪初,张嘉璈加入中国银行上海分行。1914年,上海分行钞票发行增加,2月政府又公布国币条例,上海分行地位随之提高。这是否也折射出上海当时经济活动之繁荣?

赵柏田:我们看这一代银行家的经历,会发现他们事业的舞台基本上就在20世纪初叶的上海。所以《银魂》这本书,某种意义上来说,也是我的“上海叙事”。

其实,当时沿海的城市都有金融活动,尤其是北京,出现了最早的“金融街”。但是在20世纪的第一个10年,新兴商业银行几乎都在上海成立。上海因着交通、原料、电力、技术、市场、捐税、劳工等各种条件的优越,又受着治外法权的便利,与外资、洋行打交道更加便利。对中国的实业界与金融界来说,上海是一个更大的码头。

1914年爆发了第一次世界大战,在此之前,列强对中国事务干涉很多,对经济的盘剥也很严重。一战爆发后,西方无暇东顾,中国的经济在20世纪第一个10年中叶,有了一线生机,开始蓬勃发展,金融机构在上海遍地开花。之前,中国的传统金融业由票号、钱庄主宰。票号集中于中国内陆,像是山西等地;钱庄由沿海的大商户合作开办。这些传统金融机构,依赖于同乡、行会等熟人社会的运行。外资银行与票号、钱庄,共同主宰了中国金融界。新世纪第一个10年,在上海有实力的银行几乎都是外资银行,像是英国的汇丰、麦加利银行,德国的德华银行。中国的金融业面临重重挑战,要在外资银行与传统钱庄的包围下,杀出一条血路。

然而,上海独特的外部环境、地理区位与文化特性,催生了上海的金融业。所以,后来在北方有影响力的金融机构也纷纷迁入上海,这可能与中国政治、经济的一次大演变有关。1919年五四运动之后,大量原本在北方的出版和文化机构迁至上海,上海成为中国的文化中心,上海成为经济中心也几乎是同一时期。中国银行的总行在北京,1926年北伐兴起,张嘉璈为了就近观察形势变化,以总行副总裁的身份来到上海。北伐告成,中国银行的总行就从北京迁到了上海。20世纪20年代末,“北四行”也将总部迁到了上海。“南三行”更是在1915年前后的创办之初,就将总行设立在上海。

在各种因缘际会下,上海成了中国的经济中心,上海的财富神话就此创造。

读书周刊:当时的银行家对于全新金融环境的开创,是否也可体现出上海的某种城市精神?

赵柏田:开放、包容,上海的这两个城市文化特质也是张嘉璈这一代银行家选择上海作为他们舞台的主要原因。尤其是20世纪20年代以后,他们整个事业中心都在上海。

在中国那么多沿海口岸城市中,上海对中国历史进程起到的作用无与伦比。张嘉璈这一代人选择了上海,上海也选择了他们。我想,上海开放、包容的气度,势必会让这座城市继续成为中国经济运行的中心和亮点。

(原题为《中国初代银行家的上海故事——“上海源”系列访谈之一》)

责任编辑:张杏梅

转载请注明来源

转载请注明来源- 14

- 评论

- 收藏

相关推荐