- 点赞

- 评论

- 收藏

百年前这个大会,报纸上没一点报道,却为何改变了中国命运?

2020-11-20 08:42

字号

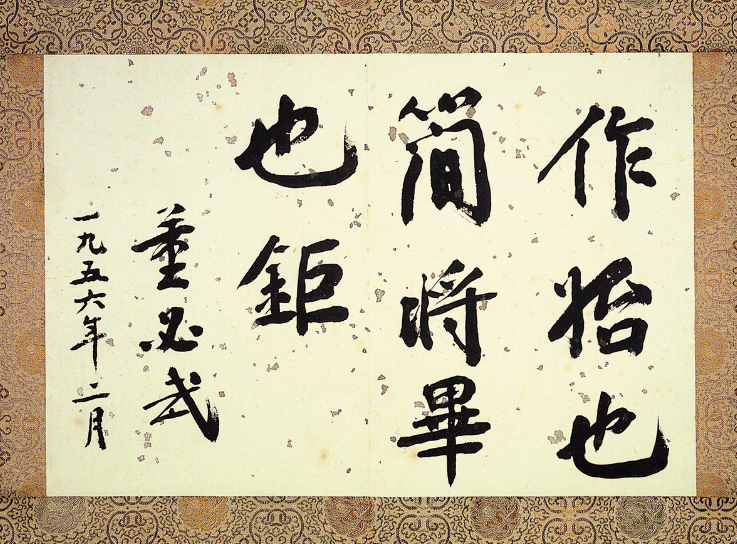

一个牛皮纸袋从藏品柜中拿出,戴着白手套的工作人员小心翼翼取出一张册页,上书“作始也简,将毕也钜”,落款为“董必武 一九五六年二月”。

这幅字是国家一级文物,是董必武来上海时为中共一大会址所题。原文出自《庄子》“其作始也简,其将毕也必巨”,意为有些事情开始极其微小,后来逐步发展壮大,最终成就一番大事业。

此时,距离董必武参加一大会议已经过去35年,新中国成立也已5年有余,当年立下的“以无产阶级革命军队推翻资产阶级”的理想已经实现,“废除资本私有制”马上就要完成,一个社会主义国家的建设航程即将展开。回到中国共产党人的初心发源之地,董必武感慨万千。

故事,要从百年前风云际会的上海讲起。

“相约建党”

“不出三五年,上海劳动界,必定能够演出惊天动地打倒资本制度的事业来的”

1920年2月中旬,上海十六铺码头,一艘外国轮船上走下一名中年男子。他就是新文化运动领袖陈独秀。

在上海,陈独秀从他最熟悉的教育和宣传做起,行程密集。2月29日,他应江苏省教育会之邀演讲教育问题;3月2日,应邀出席上海船务栈房工界联合会成立大会并发表《劳动者底觉悟》的演讲……

此时他的心中,还藏着一件重要的事。在从北京南下途中,李大钊亲自送至天津。两位志同道合的朋友,在一辆不起眼的骡车里聊了一路,从对思想文化的研究和传播,谈到在中国建立共产党,留下了一段“南陈北李,相约建党”的佳话。

陈独秀南下上海,是为避开北洋政府监视,更重要的是,这里有他的工作对象。数据显示,1919年上海工人总数达51万,约占全国工人总数的四分之一。而严重的经济剥削和政治压迫,锻造了上海工人阶级很强的反抗性;近代企业的集中生产,又培养了上海工人阶级的组织性和纪律性。

经历过北京五四学生运动的陈独秀,已然发现“仅有学界运动,其力实嫌薄弱,此至足太息者也”,“六三大罢工”更让他看到了上海工人阶级的巨大力量。

在上海,陈独秀重编《新青年》,很快聚集起一批将民族危亡视为己任的知识分子。李汉俊、陈望道、沈雁冰、邵力子等成为《新青年》的编辑。上海逐渐成为宣传马克思主义的新中心。俄共(布)代表刘江在报告上海之行时说:“上海是中国社会主义者的活动中心,那里可以公开从事宣传活动。那里有许多社会主义性质的组织,出版300多种出版物,都带有社会主义色彩。”

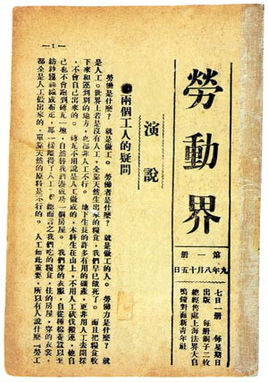

这些知识分子脱下长衫,换上短装,开始有意识地在工人群体中宣传马克思主义。面对码头工人,陈独秀发表《劳动者底觉悟》演说,“社会上各项人只有做工的是台柱子”“只有做工的人最有用,最贵重”,并主持创办宣扬马克思主义的刊物《劳动界》。李汉俊等人深入工人队伍中宣传,先后发起成立上海机器工会、上海印刷工会。

当代表先进生产力的工人阶级与代表先进文化的马克思主义结合时,一股伟力喷涌而出。当时进步期刊《共产党》如此评价兴起的工人运动:“最近两三月间,上海劳动界反抗资本家的空气愈益紧张,工人自动的组织工会,创办劳动学校,都是很好的现象。”它还作出乐观判断:“照这样发展下去,不出三五年,上海劳动界,必定能够演出惊天动地打倒资本制度的事业来的。”

后来的历史证明,这的确是一个颇具先见的判断——时代巨幕已然拉开,火种开始点亮舞台。

“弄堂里的火种”

老渔阳里2号发出的一封封“邀请函”,酝酿着一个大事变。李大钊信心满满:“黄金时代,不在我们背后,乃在我们面前;不在过去,乃在将来”

穿过茂密的法国梧桐,石库门房舍成排出现。走进南昌路100弄2号(原法租界环龙路老渔阳里2号)逼仄的天井,抬头看,二楼一扇漆红木窗恰开着,雕花窗楣边静摆着一张空无一物的旧式书桌。

时间拨回到100年前的那个夏天。这张漆黑的小木桌上堆满了各类待校编的文章,伏案的陈独秀正忙着为即将下印的《新青年》杂志做最后的校改工作。如今,在旧址一楼的大厅里,还悬挂着一块小黑板,上有粉笔写就的一行繁体小字:“会客谈话以十五分钟为限。”当年盛况可见一斑。

彼时,另一重“盛况”——1917年十月革命的余波仍在中国社会震荡发酵。正如李大钊在《法俄革命之比较观》中所说:“二十世纪初叶以后之文明,必将起绝大之变动,其萌芽即茁发于今日俄国革命血潮之中。”1920年5月,俄共(布)远东局代表维经斯基一行来到上海,向陈独秀提出了在中国建立共产党组织的建议。

道路尚未完全清晰,真理却越辩越明。陈望道回忆:“越谈越觉得要根本改造社会制度,有研究马克思主义的必要,有组织中国共产党的必要。”

时间到了1920年8月,中国共产党第一个早期组织——中国共产党发起组在这间宅子里正式成立。这座不起眼的石库门建筑,已然成为各地共产主义者进行建党活动的“枢纽”。从那时起到第二年春,一封封信函从这里发出、一个个“使者”奔向各地,先后在国内6个城市及旅日、旅法华人中建立共产党早期组织。

“一大的整个组织筹备工作是在上海老渔阳里完成的。”中共一大会址纪念馆主持工作副馆长徐明说,共产党上海早期组织担纲起“发起组”“中央局”的角色,为一大召开做了大量前期工作。这个“躁动于母胎中的快要成熟了的一个婴儿”,就要呱呱坠地了。

1921年6月,在与来沪的共产国际代表马林和尼克尔斯基商议后,上海早期组织成员李达和李汉俊写信给各地党组织,通知速派两名代表赴上海开会。

马林的迫切心情不亚于中国同志。他在7月致信共产国际代表信中提到:“希望本月底我们要召开的代表大会将大大有利于我们的工作。同志们那些为数不多而分散的小组将会联合起来。此后就可以开始集中统一的工作。”

老渔阳里2号发出的一封封“邀请函”,酝酿着一个大事变。李大钊信心满满:“黄金时代,不在我们背后,乃在我们面前;不在过去,乃在将来。”

“绝不是为个人命运”

早期的50余名中共党员多为知识分子:“南陈北李”是大学教授,13位出席代表中,8人有大学学历,其中4人留学日本、3人就读于北京大学,4人有中师学历,1人是中学学历

行走在繁华的上海新天地,太仓路127号并不起眼。这里是博文女校旧址,一栋内外两进、两层砖木结构的老式石库门建筑。

1921年6月末到7月中旬,9位“北京大学暑期旅游团”成员陆续住了进来。他们都是在收到李达、李汉俊的书信后,赶来上海出席中共一大会议。

之前的6月29日傍晚,何叔衡与毛泽东在长沙小西门码头登上开往上海的小火轮。当时与何叔衡同在《湖南通俗报》的谢觉哉在日记中写道:“午后六时叔衡往上海,偕行者润之,赴全国○○○○○之招。”对于5个圆圈,谢觉哉后来解释是“共产主义者”,当时他知道这件大事,但怕泄密,故用圆圈代替。

武汉代表陈潭秋日后回忆:“因为暑假休假,学生教员都回家去了,只有厨役一人。他也不知道楼上住的客人是什么人,言语也不十分听得懂,因为他们都不会说上海话,有的湖南口音,有的湖北口音,还有的说北方话。”

一番舟车劳顿后,来自北京、武汉、长沙、济南、广州和旅日党组织的代表齐集上海。渔阳里红色弧光初现。

有学者做过分析,早期的50余名中共党员多为知识分子:“南陈北李”是大学教授,13位出席代表中,8人有大学学历,其中4人留学日本、3人就读于北京大学,4人有中师学历,1人是中学学历。

一个鲜明对比是,当时九成国人是文盲、半文盲或勉强粗通文墨。可以说,这些一大代表如果只是想凭自己学识谋一份好差、过上衣食无忧的生活,料想不算难事。

“可见他们义无反顾投身建党伟业,绝不是为改变个人命运,而是希望以自己一腔热血,在黑暗中探寻民族出路,改变国家积贫积弱现状。”上海市委党校常务副校长徐建刚感慨,“这就是立党为公!”

正因为有较高的学养、开阔的眼界,他们接受俄国“十月革命”送来的马克思主义思想,成为民族最先觉醒的人。历史学者金冲及曾引用日本学者石川祯浩的判断:“马克思主义对于能理解它的人来说,意味着得到了‘全能的智慧’,而对于信奉它的人来讲,则等于找到了‘根本性的指针’。”

1921年4月,李汉俊告诉来访的日本文学家芥川龙之介:“种子在手,唯万里荒芜。或惧力不可逮。吾人肉躯堪当此劳否?此不得不忧者也。”

时年31岁、通晓四国语言的李汉俊,在当时被称为马克思主义理论家。他对着日本朋友自问:如何改造现在的中国?“要解决此问题,不在共和,亦不在复辟。这般政治革命不能改造中国,过去既已证之,现状亦证之。”他说,“故吾人之努力,唯有社会革命之一途。”

后来的故事,则显得顺理成章。

1921年酷暑7月,上海滩群贤毕至。看似平静的博文女校之下,激荡的却是之后中国红色画卷的“初心之作”。据史料记载,一大会议多项筹备工作在此完成。

“有力的争论”

“努力研究中国的客观的实际情形,而求得一最合适的实际的解决中国问题的方案”

7月23日晚,树德里的灯光从窗棂门缝中透出。穿长衫的、穿西式衬衫打领带的,留八字胡的、长络腮胡子的,教授派头的、学生模样的,一个个走入望志路106号。

望志路106号,一大代表李汉俊之胞兄李书城寓所。1964年,毛泽东对时任农业部长的李书城说:“你的公馆里诞生了伟大的中国共产党,是我们党的‘产床’啊!”

这是一处典型的上海石库门建筑,青墙红砖交错,乌黑木门配一对铜环,院内是一上一下的大开间。李汉俊把一楼的客堂间布置成会场。一个长方形餐桌,十几把圆形椅凳,15名年轻人、包括两个高鼻梁老外,带着兴奋心情齐聚于此。

当晚,第一次会议举行,两位共产国际代表致辞,随后代表讨论大会任务与议程。24日第二次会议,各地代表报告当地区党、团组织情况。之后休会两日,起草党纲和今后工作计划,27日、28日和29日,代表举行三次会议,对党的纲领与决议做了详尽讨论。

多位参会者日后回忆,会场上发生过多次“有力的争论”。最激烈的思想碰撞,发生在两位饱读马克思著作的代表之间:李汉俊主张,共产党要走什么路,最好派人去俄国和欧洲考察,之后再来决定。而被称作“小马克思”的刘仁静则认为,应该武装夺取政权,建立无产阶级专政,实现共产主义。

此外,就是关于是否支持“党员经执行委员会许可能否做官和当国会议员”。即便在最终通过的纲领中采纳双方意见,但仍在注释中留了个小尾巴:“此条款引起激烈争论,最后留至1922年第二次会议再作决定。”

这样的分歧与争论,折射出政党草创时期的真实状态。这个党成立后该走怎样的革命道路、采取怎样的斗争策略,与会者还想得不够深入、细致与透彻。毛泽东日后回忆起一大时说:“当时对马克思主义有多少,世界上的事情如何办,也还不甚了了……什么经济、文化、党务、整风等等,一样也不晓得。当时我就是这样,其他人也差不多。”

究其原因,有理论与思想准备不足的因素。13位代表在接受马克思主义之前,有人主张“实业救国”“教育救国”,有人信奉“维新思想”“改良主义”,甚至有人宣扬“无政府主义”,即使之后他们接受马克思主义思想,但囿于接触时间长短不一,每个人理解掌握的程度也不相同。

但更重要的原因,是共产党人自觉肩负起“时不我待救中国”的责任,没有时间远去欧洲“取经”。“他们一经掌握马克思主义,就想马上用于改造世界。”徐建刚说。这样做难以避免理论准备不足,但年轻的共产党人勇于实践、善于总结,不断修正错误、汲取经验,使党逐步从幼稚走向成熟。

就如年轻气盛的刘仁静。1922年,也就是建党次年,他在团刊《先驱》发刊词中说,只“富于反抗的和创造的精神”而不知道“中国客观的实际情况,还是无用的”。他强调,要“努力研究中国的客观的实际情形,而求得一最合适的实际的解决中国问题的方案”。

真理越辩越明,争论的意义莫过于此。

“第一声啼叫”

“先立乎其大者,则其小者弗能夺也。”同一个时期中国,以类似聚会方式探讨中国革命之道的人还有很多,但付诸实践者少

在述及树德里那一次次争论时,历史学者多会联系到1903年列宁和马尔托夫间关于建党原则之争。

马尔托夫主张实行“自治制”,建立“党员俱乐部”,党员可以不参加党的组织。列宁主张党员必须参加党的组织,并按照地方服从中央、下级服从上级、少数服从多数的原则来建党。在列宁看来,党应该具有严密的组织、统一的意志和行动,只有按照集中制原则建立起来的党才是一个“真正钢铁般的组织”。

18年后的中国共产党人,显然意识到确定组织原则的重要性。虽然没有赴上海出席一大,但身在广东的陈独秀给出席会议代表写信提出几点意见,希望会议能郑重讨论。“一曰培植党员;二曰民主主义之指导;三曰纪律;四曰慎重进行发动群众。”前三点,都直指党的建设。

包惠僧在1953年回忆一大现场讨论情况:“我们的党是受了俄国十月革命影响而诞生的。代表们的思想和情绪对于学习苏俄与组织无产阶级革命的党,大体都是一致的。”

经过代表热烈讨论并通过的《中国共产党纲领》及《关于当前实际工作的决议》,成为“新生儿”的“第一声啼叫”——

《纲领》规定了党的性质:有别于同时期其他政治团体,这是一个以马克思主义理论武装的、以实现共产主义为奋斗目标的新型无产阶级政党。

《纲领》订立了党员标准:“承认本党纲领和政策,并愿成为忠实党员的人”“在加入我们队伍之前,必须与企图反对本党纲领的党派和集团断绝一切联系”。

《纲领》明确了组织纪律:“在党处于秘密状态时,党的重要主张和党员身份应保守秘密”“凡有党员五人以上的地方,应成立委员会”“地方委员会的财务、活动和政策,应受中央执行委员会的监督”。

《决议》提出了工作重点:“凡有一个以上产业部门的地方,均应组织工会”、“党应在工会里灌输阶级斗争的精神”、“党应特别机警地注意,勿使工会执行其他的政治路线”。

百年后的今天再读这两份红色文献,依然让人热血澎湃。尽管文字上略显粗糙、某些观点稍显幼稚,但完完全全抓住关键之关键——党的奋斗目标是什么,拿什么理论、用什么组织原则来建党。这将中国共产党同资产阶级政党、社会民主党和其他形形色色的政治派别严格区分开来,成为一个目标明确、组织严密的无产阶级政党。

万物得其本者生,百事得其道者成。我们的先哲在千年前就说过:“先立乎其大者,则其小者弗能夺也。”

同一个时期中国,以类似聚会方式探讨中国革命之道的人还有很多,但付诸实践者少。一个最直观的例子是,建党更早并矢志改变中国现状的国民党,召开第一次全国代表大会却比中共晚了3年。

“崭新的政党走了出来”

“‘一大’开过了,似乎什么也没有发生,连报纸上也没有一点报道。”但历史已然发生,当一个新的革命火种在沉沉黑夜的中国大地上点燃时,“中国的伟大事变在实质上却开始了”

走在嘉兴南湖边,湖面波光潋滟。靠近湖心岛处,一艘复建于上世纪50年代的单夹弄中型画舫静静停泊着。

当年,正是这艘不起眼的小船,改变中华民族的前进航向。

7月30日晚,李公馆内突然闯进不速之客。“他张目四看,我们问他‘找谁’,他随便说了一个名字,就匆匆走了。”李达日后回忆。有地下工作经验的马林建议大家紧急转移,经李达夫人王会悟牵线,部分代表登上开往嘉兴的火车。几小时后,南湖上聚集起这批革命者的身影。

在南湖革命纪念馆馆长张宪义看来,去嘉兴开会,主要考虑交通和安全两方面。“通过沪杭铁路,上海到嘉兴只需不到3小时。在南湖开会,可以用游客身份作掩护。湖面视野开阔,有情况也能立刻发觉。”

于是,在浩渺烟波中,代表们在画舫上召开最后一次会议,通过党的纲领和关于工作任务的决议,选举临时领导机构中央局,党的一大顺利闭幕。

这些意气风发的年轻人或许没想到,这次会议会如此深刻改变中国命运。或许相较于他们之后的峥嵘岁月来说,这只是历次有惊无险经历中的一次。以至于多年后,他们竟难以回忆出开会的具体日期——这,是“作始也简”的最好注脚。

“那些平时慢慢悠悠顺序发生和并列发生的事,都压缩在这样一个决定一切的短暂时刻表现出来。它决定着一个人的生死、一个民族的存亡甚至整个人类的命运。”奥地利作家茨威格在《人类的群星闪耀时》中说,这个瞬间宛若星辰一般永远散射着光辉,普照着暂时的黑夜。

曾撰写《中国共产党的三十年》的胡乔木感慨:“‘一大’开过了,似乎什么也没有发生,连报纸上也没有一点报道。”但历史已然发生,当一个新的革命火种在沉沉黑夜的中国大地上点燃时,“中国的伟大事变在实质上却开始了”。

建党24年后,毛泽东在以党的七大名义召开的中国革命死难烈士追悼大会上说:“‘巨’就是巨大、伟大,这可以用来说明是有生命力的东西,有生命力的国家,有生命力的人民群众,有生命力的政党。”此时,中共党员人数已从一大召开时的50多人发展到121万人——这,是“将毕也钜”的确凿鉴证。

正是这份生命力,成就了一番震烁古今的事业。尽管一大确立的党的原则是那样简单、质朴,却在一代代共产党人心中孕育成长,成就参天大树。历史终于可以宣告:当红色的激流汇入黄色的土层,这个伟大的党坚定选择马克思主义,彻底改写人民命运与国家前途。

伟大仍在继续。当我们在向“两个百年”目标昂首迈步时,一定会想到这个画面——

天边破晓,望志路106号的门缓缓打开,一个崭新的政党走了出来。

(原题为《百年前这个大会,报纸上“没有一点报道”,却为何改变了中国命运?》)

责任编辑:张雷

转载请注明来源

转载请注明来源- 点赞

- 评论

- 收藏

相关推荐